Gastbeitrag von Prof. Dr. Klaus Jan Philipp

Paris 1925 oder die Bankrotterklärung der Moderne

Bauausstellungen haben seit dem frühen 20. Jahrhundert wegweisende Debatten über Architektur, Stadtentwicklung und Gesellschaft entfacht. Im Rückblick erscheinen Formate wie die Werkbundausstellung »Die Wohnung« 1927 in Stuttgart oder die Bauhaus-Schau von 1923 in Weimar als Manifestationen einer zukunftsgewandten Moderne – geboren aus dem Ringen um Haltung, um Form, um eine neue Lebensweise. Dazwischen lag 1925 – genau vor 100 Jahren – die »Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes« in Paris, eine Weltausstellung des Kunstgewerbes und des Industriedesigns mit mehr als 16 Millionen zahlenden Besucher:innen. Die Ambitionen dieses schillernden und widersprüchlichen Ereignisses waren hoch, doch ihr architektonisches Echo war oft diffus – Ausdruck einer Zeit, die zwischen Tradition, Dekor und industrieller Avantgarde schwankte.

Gerade diese Brüche machen die Pariser Ausstellung aus heutiger Sicht so spannend. Denn auch wir – ein Jahrhundert später – stehen wieder vor grundlegenden Fragen: Wie kann Architektur sozial wirksam sein? Wie gehen wir mit Ressourcen, Klimawandel, Identität, dem öffentlichen Raum um? Welche Bilder von Zukunft entwerfen wir – und welche wollen wir hinter uns lassen?

Die IBA’27 knüpft an jene aufgeladenen Momente des Aufbruchs an, übersetzt sie aber in eine neue Gegenwart: postfossil, demokratisch, vielstimmig. Wenn wir heute über Gestaltung nachdenken, dann nicht nur über Form, sondern über das Leben in Gemeinschaft, über Pflege, Arbeit, Wohnen, Klima und Teilhabe. So wie der Pavillon de l’Esprit Nouveau von Le Corbusier 1925 ein radikales Gegenmodell zum dekorativen Mainstream bot, so versteht sich auch die IBA’27 als Einladung, das Selbstverständliche infrage zu stellen – mit der Hoffnung, dass auch heute wieder ein deutlich hörbarer Schlag ertönt: L’heure de l’architecture a sonné.

Der Stuttgarter Architekturhistoriker Klaus Jan Philipp widmete sich im vergangenen Jahr der »Bauausstellung Stuttgart 1924«. Hundert Jahre nach der Pariser Ausstellung von 1925 richtet er nun den kritischen Blick auf dieses nächste Kapitel der Architekturmoderne.

Gastbeitrag von Prof. Dr. Klaus Jan Philipp

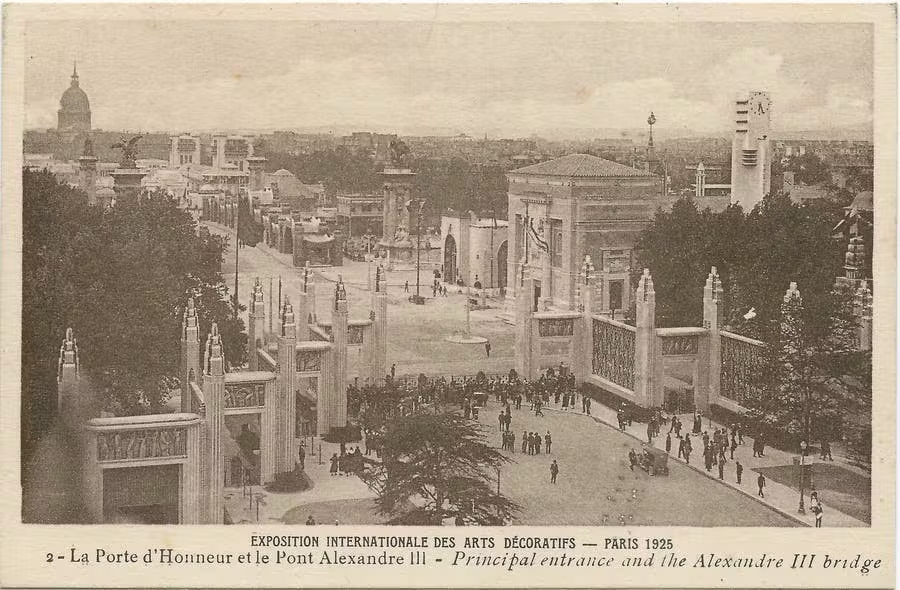

Die moderne Architektur in Deutschland hätte wahrscheinlich einen anderen Weg genommen, wenn das Land so wie die meisten andern europäischen Länder 1925 nach Paris zur Teilnahme an der dortigen Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes eingeladen worden wäre und einen Pavillon an zentraler Stelle der großen, den Pont Alexandre III fortsetzenden Hauptachse der Ausstellung erbaut hätte (Abb. 1 und 2). Doch Deutschland war auch noch sieben Jahre nach Ende des Krieges in Paris unerwünscht und wurde erst so spät eingeladen, dass eine Teilnahme nicht mehr realisierbar war. Tatsächlich hätte Deutschland ja einiges zur Ausstellung beitragen können: Zumindest zum zweiten Teil des Ausstellungstitels, der Moderne!

Was jedoch mit arts décoratifs et industriels modernes gemeint sein sollte, erschloss sich den meisten Besucher:innen ebenso wenig wie der internationalen Architekturkritik. Die sah nämlich viel, ja, sehr viel, aber nur wenig, was einen Weg in die Zukunft wies. Es gab fast nichts, was der Weimarer Ausstellung des Bauhauses von 1923 hätte gegenübergestellt werden können. Stattdessen schwer zu bestimmende Architekturen, die irgendwie an Henry van de Velde und die Bauten der Werkbundausstellung 1914 in Köln erinnert, oszillierend zwischen historisch aber nicht historistisch, modern aber nicht radikal, mit neuen Materialien in konventionellen Formen, wenig Experiment und vieles nur banal. Gefühlt jede größere Stadt Frankreichs, ja sogar fast jedes große Pariser Kaufhaus hatte seinen eigenen Pavillon, dazwischen viele Länderpavillons mit spezifischen Formen des jeweiligen Landes. Ein buntes Potpourri, dem eine moderne Linie, überhaupt ein überzeugendes Konzept fehlte. Mit der Berufung von Charles Plumet (1861-1928) zum Hauptarchitekten der Ausstellung, hatte man einen Verehrer des Jugendstils à la Henry van de Velde und einen Kompromissler zum Leiter gemacht. Die der modernen Architektur zugewandte, sehr bekannte Kritikerin Sascha Schwabacher, die am 5. Mai 1943 im KZ Theresienstadt ermordet wurde, wünschte sich in ihrer Besprechung der Ausstellung in der Fachzeitschrift Cicerone von 1925 jedenfalls, dass es besser gewesen wäre, wenn man einem modernen Architekten wie Le Corbusier oder Mallet-Stevens diese Aufgabe übertragen hätte.

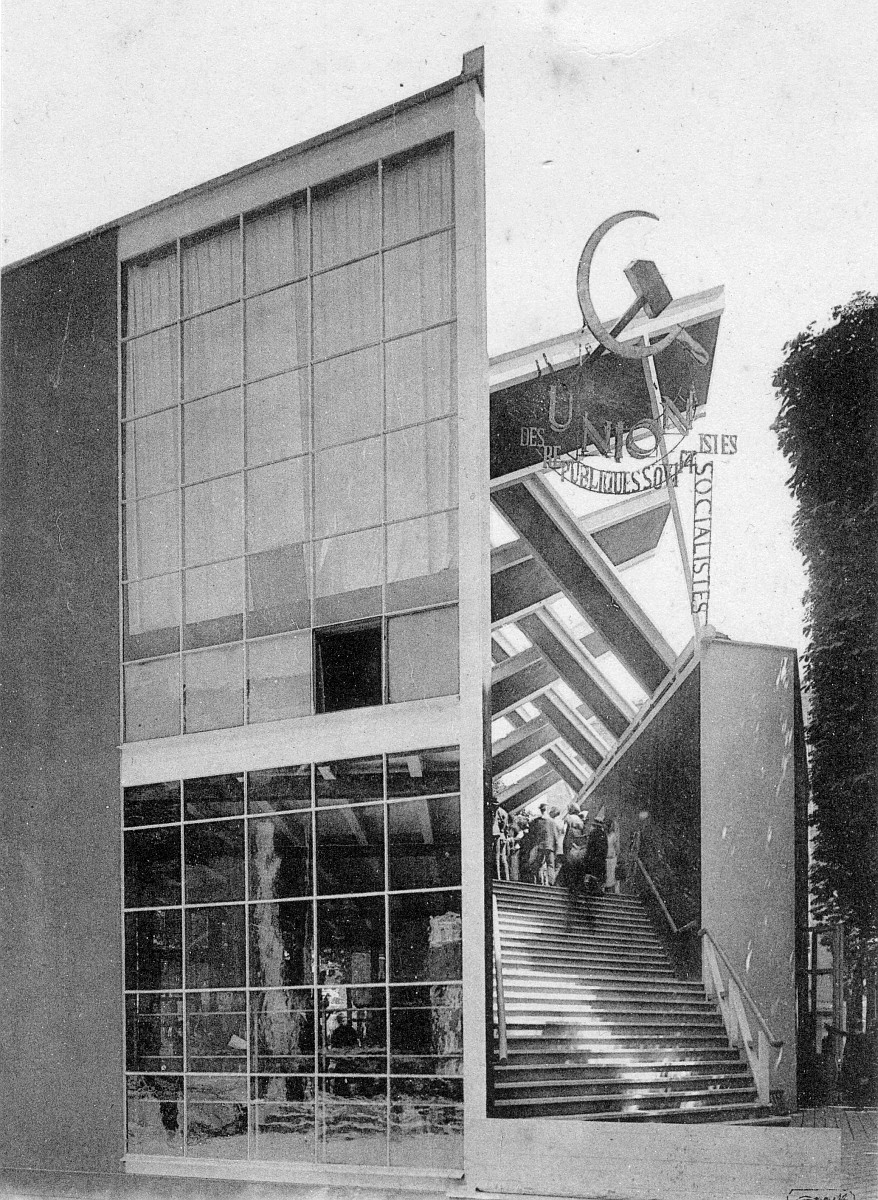

Gnadenlos hat der deutsche Architekturhistoriker und -kritiker Paul Zucker die Ausstellung einer Kritik unterzogen, die nur wenig erwähnenswertes Positives erkennt. Überwiegend sei die »überraschende Impotenz der europäischen Formkraft und Gestaltungsfähigkeit.« Es herrsche ein »völlig willkürlicher, etwas barockisierender Jugendstil, in Gittern, Schmiedewerk oder Beleuchtungskörpern, die ›neuen‹ Möbel abrupt, kastenförmig, ohne praktischen Grund, Schreibtischplatten als Polyeder […] kurz all die uns etwas theaterhaft anmutenden Requisiten der späten neunziger Jahre.« Der an das Vittorio Emmanuele II. Denkmal in Rom erinnernde triumphbogenartige italienische Pavillon ist ihm nur »eine banal-historisierende Formspielerei«, der englische sei »halb gotische Kirche, halb Schifferkneipe.« Auch die ganz Modernen kommen schlecht weg: Melnikovs UDSSR Pavillon langweile nur noch und decouvriere sich selbst (Abb. 3): »Ganz in grau und krapprot, mit den bekannten konstruktivistischen Ellipsen, Spiralen und Rhomben plakatiert er heftigste Erregung und künstlerische Revolution […].« Man verspüre »hinter dieser Maskerade etwas vom Geist unserer Zeit«; es überwiege jedoch der »Charakter eines Kostümfestes, einer auf Flaschen gezogenen Witzigkeit«. Purer Akademismus! »Nichts ist so verkalkt, soweit entfernt von Umsturz, Experiment und Neuerung wie diese Rezeptkunst eines staatlich approbierten Geschmacks, einer in Abstraktion schwelgenden Pädagogik«, konstatiert der Architekt Zucker, der 1937 in die USA emigrierte.

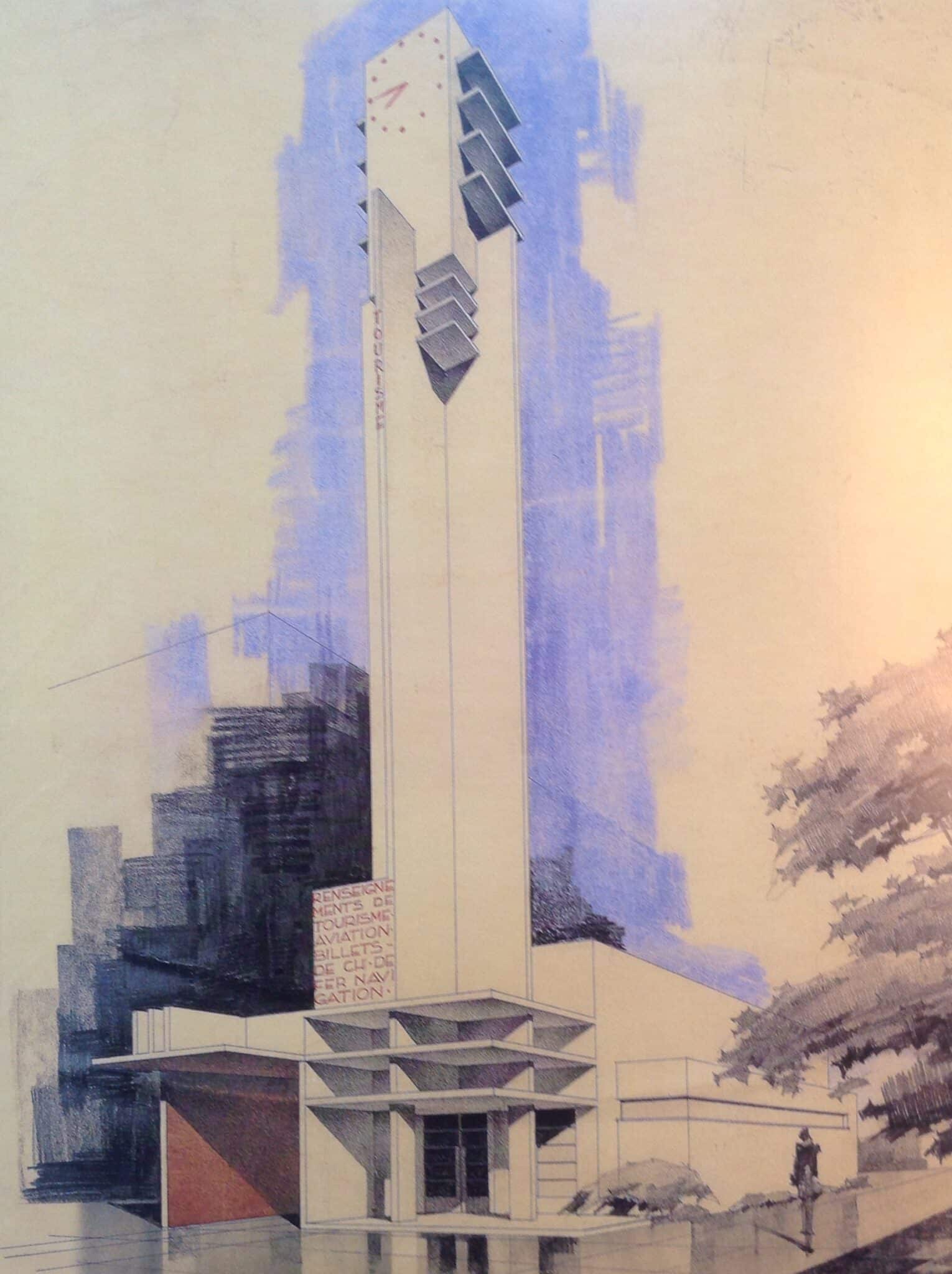

War Deutschland vielleicht doch froh, nicht dabei gewesen zu sein? Oskar Schürer jedenfalls war in seiner Kritik der Ausstellung sicher, dass Deutschland Glück gehabt habe, nicht an der Ausstellung habe teilnehmen können. Denn »Buchstabenmodernität«, ein seiner Kraft beraubter Jugendstil, Attrappen und »verballhornte Klassizismen« und überhaupt dieser Bankrotterklärung hätte man sich nicht gegenüberstellen wollen. Wahrscheinlich aber hätte Paul Zucker lobende Worte für die modernen deutschen Architekten gefunden, so wie auch zum dänischen Pavillon von Kay Fisker in seiner »kubisch vollkommen klar gegliederte[n] Form.« Und weiter: »Das Material, abwechselnd Klinker- und Putzschichten, ist ehrlich und modern. Ebenso weit von der Talmistukkatur der anderen Ausstellungsbauten entfernt, wie von jenen Ziegelbauten, wie sie Barock und Klassizismus schufen. Hier ist wirklich einmal Raumform und Körperform vollkommen ausgeglichen.« Die Bauten von Robert Mallet-Stevens wie den Turm des Pavillons des Tourismus (Abb. 4), der direkt neben dem italienischen Pavillon stand, übergeht Zucker hingegen geflissentlich. Andere Kritiker sahen hier Formen der Moderne antikubisch und rein dekorativ eingesetzt, Raum- und Körperform werden nicht thematisiert.

Wichtiger als Zuckers Kritik an den einzelnen Pavillons – so treffend sie auch sind – und weit über das Jahr 1925 und die Pariser Ausstellung hinausreichend, ist seine grundsätzliche »Bilanz der Architektur«, die sowohl das vorauszunehmen scheint, was 1927 in Stuttgart umgesetzt wird, als auch bis heute nichts an Aktualität verloren hat: Zucker konstatiert eine »allgemeine Unsicherheit des Lebensgefühls« und bezieht dies auf die architektonische Situation, für die er »Beziehungslosigkeit« als Grundübel diagnostiziert: »die Beziehungslosigkeit zwischen Bauherr und Bauwerk, zwischen Bau und Umgebung, die ungeheure Schwierigkeit, eine Architektur ehrlich und bescheiden und vor allen Dingen ohne verlogene Romantik in die Landschaft einzupassen, letzten Endes auch alle städtebaulichen und Siedlungsprobleme, der Kampf gegen den Ehrgeiz des Mittelständlers, ja auch des Proletariats, anstatt in einer Siedlung in einem Villenquartier wohnen zu wollen, die sozialen und ökonomischen Gegebenheiten architektonisch vertuschen zu wollen. — Kurz, Unwahrheit und Unklarheit in der grundlegenden Disposition, wie im Formalen.« Die Werkbundsiedlung Am Weissenhof wird sich genau diesen Themen annehmen und Lösungen diskutieren.

Und auch die letzten Gedanken Paul Zuckers aus seiner »Bilanz der Architekturq haben nicht nur ein zeitloses Potenzial, das vollumfänglich auf die Häuser der Weissenhofsiedlung 1927 übertragbar ist, sondern auch heute noch Geltung beanspruchen kann: Zucker plädiert dafür, »die formalen und ästhetischen Fragen« nicht von solchen »psychologischer, ökonomischer und sozialer Natur zu trennen«. Architektur sei nämlich »unglaublich innig« mit der »Totalität unseres Lebens« verknüpft. Bauwerk und Möbel seien nichts anderes »als Manometer-Zeiger der vitalen Spannung unserer Generation.« Zucker betont die Identität der heutigen Architektur »mit einer Morphologie der Kulturlage unserer Zeit«. »Denn jedes Bauwerk ist eben nicht nur Formung eines realen, technischen und künstlerischen Problems, sondern unerhört aufschlußreich über die Wunschvorstellung des Bauherrn oder der großen Gemeinschaft, die es gestaltete, — ebenso wie für die Weltanschauung (im eigentlichen Sinne) des Architekten. Niemals werden Beide identisch sein, selbstverständlich ist der Kampf zwischen ihnen — und die stärkere Intensität wird siegen. Und deswegen ist in der Verworrenheit unserer deutschen Situation Architektur nicht mehr eine Frage des Geschmacks, sondern eine solche des Charakters.«

Paul Zucker hätte dieses Räsonnement bestens auf den Pavillon de l’Esprit Nouveau von Le Corbusier beziehen können. Architektur, Innenausstattung, Ausstellung zu städtebaulichen Themen und der Bezug zur Natur waren nur die wichtigsten Themen, die Le Corbusier und Pierre Jeanneret mit dem Pavillon verhandelten. Der Pavillon hätte alles erfüllt, was Zucker bei den anderen Bauten vermisste. Was war geschehen?

Ein Skandal! Der Pavillon war nämlich nicht zusammen mit der Eröffnung der Ausstellung geöffnet worden, sondern war nicht zugänglich, ja, noch nicht einmal zu sehen. Im Sommer 1925 bedauerte Sascha Schwabacher im Cicerone, dass der Bau von Le Corbusier, »dem fortschrittlichsten Architekten, dem Herausgeber der Zeitschrift ›Esprit Moderne‹ noch von einer Bretterwand umgeben ist.« Erst am 10. Juli 1925 – drei Monate nach der Ausstellungseröffnung – wurde der Zaun niedergelegt und der Pavillon in Anwesenheit des französischen Ministers der schönen Künste, Anatole de Monzie, eröffnet. Aber auch jetzt wurde er kaum wahrgenommen, weil er nicht an einer der Hauptachsen der Ausstellung, sondern versteckt im Garten des Grand Palais errichtet worden war. Oskar Schürer vermutete, der Pavillon sei »— fast möchte man an Absicht glauben — ganz zur Seite gedrückt.« Im ersten Band seiner Oeuvre complète behauptet Le Corbusier, dass die internationale Jury dem Pavillon ihre »höchste Auszeichnung« verleihen wollte, jedoch der Vizepräsident der Jury, Auguste Perret, sein Veto eingelegt habe. Umso enttäuschter war Le Corbusier, da es gerade dieser »große Vorkämpfer auf dem Gebiete der modernen Architektur« gewesen war, der die Anerkennung des Pavillons verhindert habe. Schürer jedoch lobte den Pavillon als einen der wenigen, in dem das Thema »industrielle Kunst« fruchtbar angegangen worden sei. (Abb. 5-7)

Tatsächlich ist es der Pavillon de l’Esprit Nouveau, der sich neben Perrets Theaterbau als einziges Bauwerk der Ausstellung in die Architekturgeschichte eingeschrieben hat. Der Pavillon muss als Modell der Stuttgarter Häuser Le Corbusiers bezeichnet werden. Der zweigeschossige Wohnraum mit der Schlafgalerie erscheint fast 1:1 im Einfamilienhaus auf dem Weissenhof wieder. Auch die Einrichtung des Pavillons mit Kastenmöbel, Tischen, Stühlen und Betten, die eine Antithese sowohl zu den arts decoratives der Ausstellung als auch zu den üblichen kompletten Einrichtungen waren und von Amedée Ozenfant als equipement der kommenden »Période de Vacuum-cleaning« apostrophiert wurden, findet eine Fortsetzung und Weiterentwicklung in Stuttgart. Mit Ausnahme in den Bauten Le Corbusiers wurde die reiche Ausstattung mit moderner Kunst – Bilder von Fernand Leger, Skulpturen von Jacques Lipschitz – nicht übernommen. Anstelle der französischen Modernen, trat hier der Stuttgarter Maler Willi Baumeister.

Der Pavillon de l’Esprit Nouveau gehört zu den wenigen Bauten der Pariser Ausstellung, die zumindest vom Anspruch her ernst machten mit den Produkten einer industriellen Moderne. Im offiziellen Katalog der Ausstellung heißt es zum Gegenstand des Pavillons: »1. eine Musterwohnung, die ausschließlich industriell gefertigt wurde und bei der systematisch Standardelemente verwendet wurden. 2. die Untersuchung dieser Standardisierungsprinzipien in ihrer städtischen und interurbanen Umsetzung.«

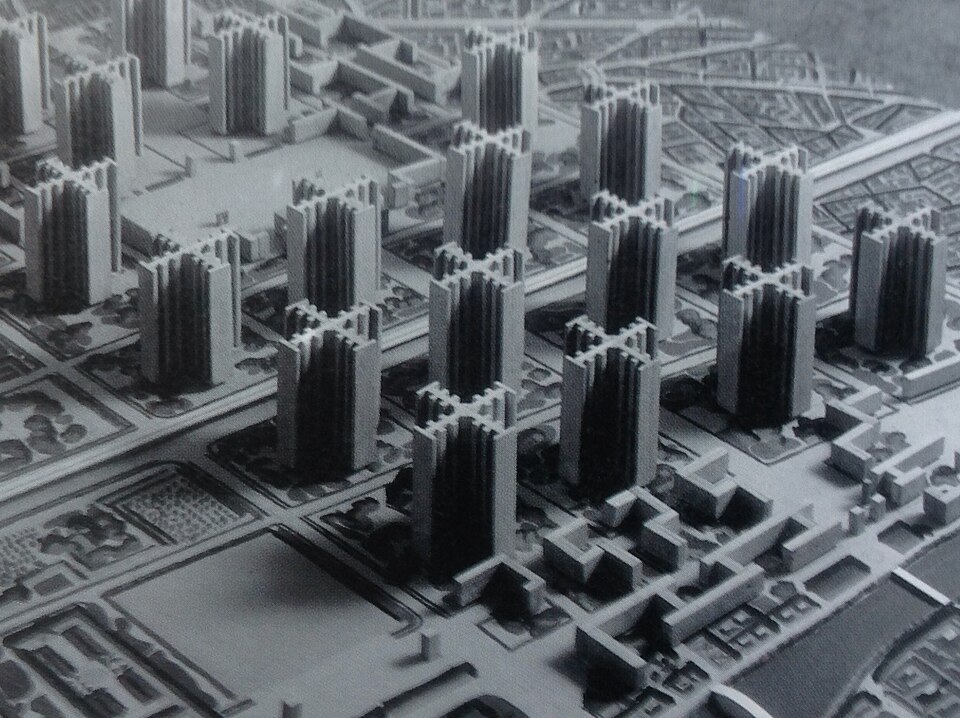

Der Pavillon bildet gleichsam ein Modul aus Le Corbusiers Überlegungen einer Wohnmaschine, indem mehrere solcher Wohnzellen (mit Wohnung und Etagengarten) sich in Höhe und Ausdehnung zu einer großen Siedlung erweitern – dem »Villenblock«. »Der Pavillon ist also eine solche Zelle des Villenblocks, genau so konstruiert, wie wenn sich dieser in 15 Meter Höhe über dem Boden befände«, schreibt Le Corbusier in Oeuvre complète. Der zugehörige städtebauliche Maßstab wurde in zwei riesigen Dioramen von je 90 qm in einem Anbau mit konvex ausschwingenden Wänden außen und konkav einschwingenden Flächen im Innern präsentiert. Die Dioramen zeigten zum einen die Stadt für drei Millionen Menschen, die Le Corbusier bereits 1922 auf dem Herbst-Salon präsentiert hatte, und zum anderen den Plan Voisin, mit dem Vorschlag einer aus Hochhäusern bestehenden Geschäftsstadt mitten in Paris! Zudem noch »an den Wänden gründliche Studien von Wolkenkratzern, Wohnkolonien in Zahnschnittform, zellenartige Siedlungen und eine Menge neuer Architekturtypen, konsequente Ergebnisse von Gedanken, die auf die Zukunft gerichtet sind.« (Abb. 8)

Vom Städtebau bis zum Equipment, der Ausrüstung der Wohnung erhebt der Pavillon de l’Esprit Nouveau ebenso wie die namensgebende Zeitschrift von Amadée Ozenfant und Le Corbusier (1.1920-8.1925) einen umfassenden Anspruch gesellschaftlicher Wirksamkeit. Darin liegen sein innovatives Potenzial und auch seine enorme Effektivität trotz aller Widrigkeiten, denen er 1925 ausgesetzt war. Der Weg von der Pariser Ausstellung des Pavillons bis zu den beiden Häusern auf dem Weissenhof ist nicht weit, der hohe Anspruch des Pavillons ebnete den Erfolg der beiden Stuttgarter Häuser Le Corbusiers. Die sichere Beherrschung der Maßstabsebenen vom Städtebau bis zum Equipment war letztlich auch für Ludwig Mies van der Rohe, dem künstlerischen Leiter der Werkbundausstellung 1927, ein zu erfüllender Anspruch, um die gesellschaftsformende Kraft der Künste zu beweisen.

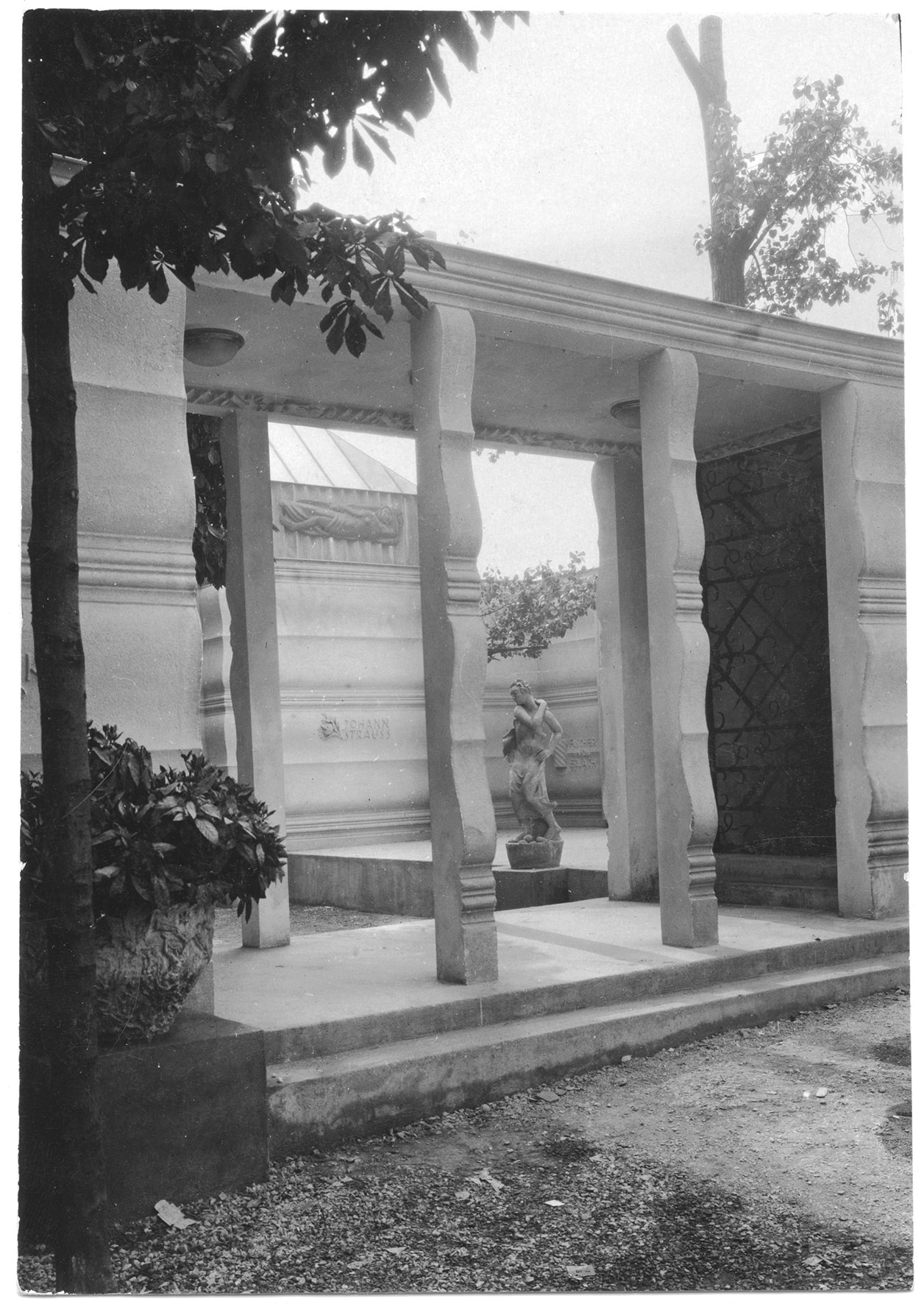

Im Sommer 1925 waren im Stuttgarter Gemeinderat und im Deutschen Werkbund die wichtigsten Entscheidungen vorbereitet worden und Ludwig Mies van der Rohe zum künstlerischen Leiter bestellt worden. Von den 26 Architekten, die der Werkbund für die Stuttgarter Ausstellung vorschlug, war nur Peter Behrens auch auf der Pariser Ausstellung präsent gewesen: Er hatte nämlich das expressionistisch anmutende Gewächshaus am von Josef Hoffmann gestalteten Österreichischen Pavillon in Form einer »horizontal gestreiften, barocken Kommode« erbaut. (Abb. 9 und 10) Genau solche Konstellationen aber wollte Mies van der Rohe in Stuttgart vermeiden. Die Werkbundsiedlung sollte die Moderne präsentieren, moderne Materialien und Konstruktionen, moderne Grundrisse, modernes Wohnen! Keine Kompromisse!

Le Corbusier hatte 1925 in Paris angesichts seines Pavillons ausgerufen: »L‘heure de l’architecture a sonné!« – Die Stunde der Architektur hat geschlagen! – Das traf damals nur auf den Pavillon de l’Esprit Nouveau nicht aber auf die Ausstellung zu – 1927 auf dem Weissenhof war der Schlag dann unüberhörbar.

Zum Weiterlesen und Zitate aus:

Matthias Boeckl, Paris 1925, Wege der Moderne auf der Exposition International des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, in: Christoph Thun-Hohenstein, Mathias Boeckl und Christian Witt-Döring (Hrsg.), Josef Hoffmann, Adolf Loos und die Folgen, Basel 2014, S. 244-247

Juliane Elisabeth Buchroithner, Ephemere Architekturen der Avantgarde. Ausstellende Räume von Konstantin Melnikow und Le Corbusier bei der „Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes“ in Paris 1925, Diplomarbeit Univetrsität Wien 2011 https://utheses.univie.ac.at/detail/12505#

Jean-Louis Cohen, Tim Benton, Le Corbusier Le Grand, Berlin 2019

Hans Kiener, Die Internationale Kunstgewerbe-Ausstellung in Paris 1925, in: Kunst und Handwerk: Zeitschrift für Kunstgewerbe und Kunsthandwerk, 75.1925, Heft 8, S. 139-147

Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Oeuvre complète. Bd. 1, 1910-1929, Zürich 1946

Danièle Pauly, Les modernes à l’exposition de 1925 et la critique, in: Catherine Coley et Danièle Pauly (eds.), Quand l’architecture internationale s’exposait 1922-1932, Lyon 2010, S. 47-58.

Oskar Schürer, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, in: Deutsche Kunst und Dekoration: illustr. Monatshefte für moderne Malerei, Plastik, Architektur, Wohnungskunst u. künstlerisches Frauen-Arbeiten, 57.1925-1926, S. 20-26

Sascha Schwabacher, Die internationale Ausstellung für Kunst und Gewerbe in Paris 1925, in: Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers, 17.1925, S. 740-745.

Arthur Rüegg, Der Pavillon de l’Esprit Nouveau als Musée Imaginaire, in: Stanislaus von Moos (Hrsg.), Le Corbusier und die Industrie 1920-1925, Zürich 1987, S. 134-151

Paul Zucker, Bilanz der Architektur, I Die internationale Kunstgewerbeausstellung Paris 1925, in: Kunst und Künstler: illustrierte Monatsschrift für bildende Kunst und Kunstgewerbe, 23.1925, S. 442-446 und S. 475-482