Konversion Krankenhausareal Sindelfingen

Präventive Kehrtwende

Mit der Umnutzung des Spitalareals reagiert die deutsche Autostadt Sindelfingen weitsichtig auf die ökonomische Entwicklung – und wagt damit einen strukturellen Wandel.

Text: Deborah Fehlmann. Der Artikel erschien 2025 im Augustheft von Hochparterre.

»Stellt euch eine Wohnung mit dieser Aussicht vor: nicht schlecht, oder?«, fragt Romina Christen-Klenk, Projektleiterin bei der Internationalen Bauausstellung Region Stuttgart (IBA’27) mit einem Grinsen in die Runde. Wir stehen auf dem Balkon im siebten Obergeschoss des Bettenhauses; auf einem Hügel über der Stadt und umgeben von dichtem Wald, liegt unter uns das Sindelfinger Krankenhausareal. In der Ebene dehnen sich die Wohnquartiere und Industriebetriebe der miteinander verwachsenen Städte Sindelfingen und Böblingen aus, am Horizont ist der Schwarzwald zu erkennen.

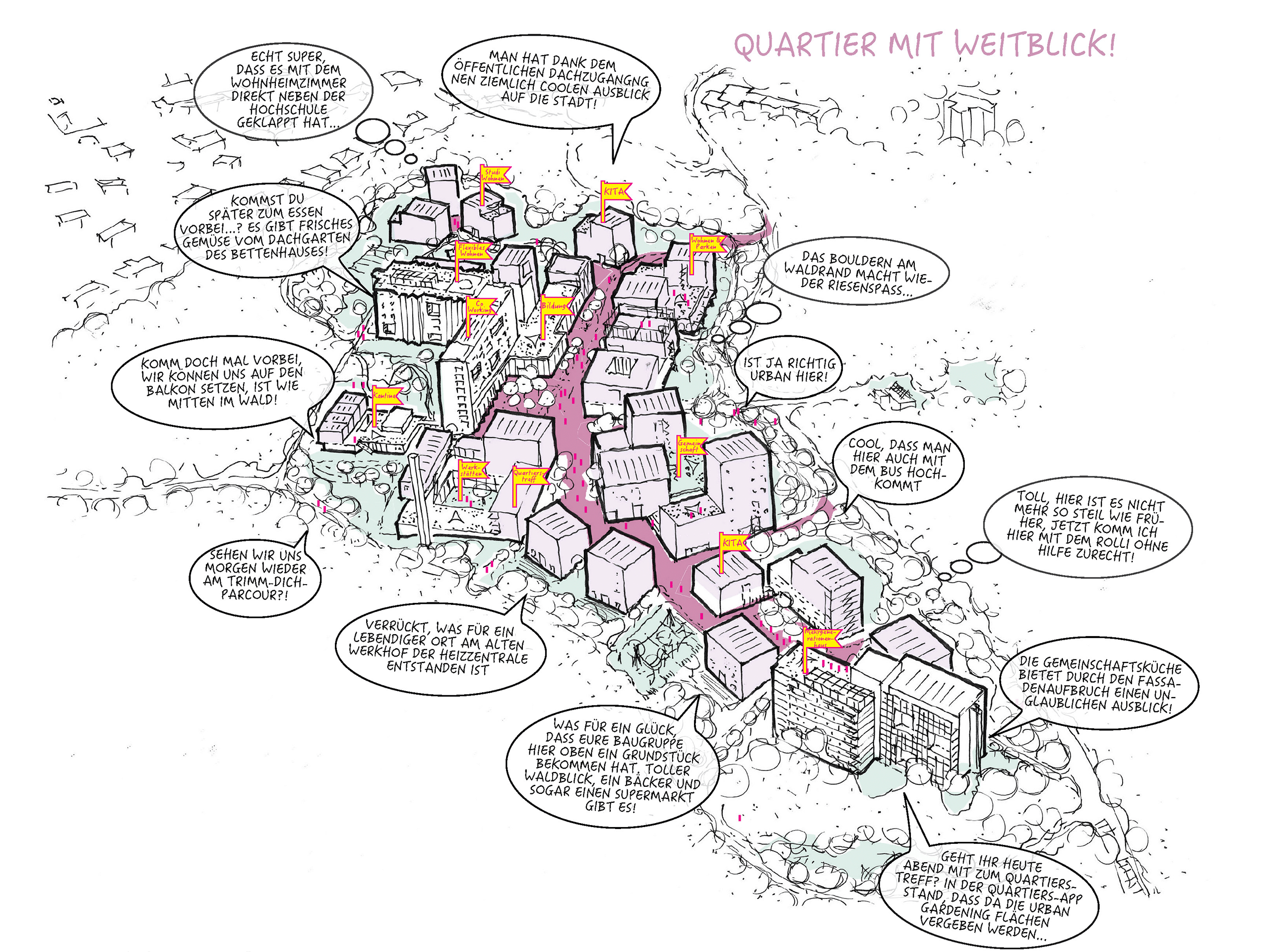

Einen Moment lang blicken Christen-Klenks Kollegen von der IBA’27 und die anwesenden Vertreter des Stadtplanungsamts andächtig in die Ferne – als wäre aus dem Dunst das künftige Stadtquartier aufgetaucht, das sie auf diesem privilegierten Flecken Land umsetzen möchten: Bereits in wenigen Jahren sollen auf dem acht Hektar großen Spitalareal gut 1500 Menschen wohnen, ihre Freizeit verbringen, sich mit dem Nötigsten versorgen, Kita und Schule besuchen oder in Co-Working-Spaces arbeiten können. Rund zwei Drittel des Gebäudebestands, davon vieles aus den 1960er- bis 1980er-Jahren, will die Stadt entsprechend umnutzen und durch Neubauten verdichten. Als eine der ersten Spitaltransformationen in diesem Maßstab dürfte das Projekt damit über die Region hinaus Vorbildcharakter haben.

Funktional und gesellschaftlich durchmischt, klimaangepasst, ökologisch und autoarm soll das neue Quartier sein – also so ziemlich alles, was das gebaute Sindelfingen nicht ist. Auch das Wohnungsangebot fordert die lokalen Gewohnheiten heraus: Statt Einfamilien- und Reihenhäusern wird es hier Miet- und Eigentumswohnungen für ein möglichst breites Zielpublikum geben. Auch experimentelle Wohnformen stehen auf dem Programm.

Ein Weg mit Hürden

Die Pläne für das Vorzeigeprojekt sind weit gediehen. Als eins der ersten Vorhaben wurde die ›Konversion Sindelfinger Krankenhausareal‹ 2020 in den Reigen der IBA’27-Projekte aufgenommen. Die Grundlage für das Bebauungs- und Freiraumkonzept lieferte ein städtebaulicher Wettbewerb, den Studio Wessendorf und das Landschaftsarchitekturbüro Grieger Harzer Dvorak, beide aus Berlin, im Oktober 2024 gewonnen haben.

Während das Wettbewerbsprogramm noch zu städtebaulichen Experimenten einlud, wird es nun sehr konkret. Gestützt auf den Wettbewerbsentwurf, will die Stadt in Zusammenarbeit mit den Planerinnen bis Jahresende einen Rahmenplan ausarbeiten. Bereits im Herbst beginnt voraussichtlich die Suche nach Bauträgern.

Potenzial zum lebenswerten Quartier hat das Areal in Hülle und Fülle. Wie eine Insel liegt es im Stadtwald, der zu großen Teilen geschützt ist und dessen idyllische Spazierwege bei der lokalen Bevölkerung beliebt sind. Die vorhandene Bausubstanz ist mehrheitlich in Schuss, die zwei Bettenhäuser sind sorgfältig entworfen und in Naturstein gekleidet. Mit dem Bus erreicht man in 15 Minuten die Innenstadt und den Bahnhof, in 30 Fahrradminuten durch den Wald den Campus der Universität Stuttgart. Dass das Land der Stadt gehört, erleichtert den Transformationsprozess. Dennoch gilt es, auf dem Weg zur Umsetzung noch einige Steine aus dem Weg zu räumen.

Romina Christen-Klenk zeigt auf das ›Flugfeld‹ weit unten in der Ebene. Wo während der Weltkriege die deutsche Luftwaffe und bis nach der Wiedervereinigung die US-Armee stationiert war, entsteht seit der Jahrtausendwende ein Wohn- und Gewerbegebiet. Dort sollen die Spitäler Sindelfingen und Böblingen, die organisatorisch bereits seit 20 Jahren zusammengehören, räumlich vereint werden. Dieses Jahr sollte das ‹Flugfeldklinikum› in Betrieb gehen. Doch aus 2025 wurde irgendwann 2026 und unlängst 2027 oder 2028. Kurzum: Solchen Ankündigungen scheint hier niemand mehr Glauben zu schenken. Sich verzögernde, auf Eis gelegte oder gestoppte Bauvorhaben – man hat sich daran gewöhnt. Das Großprojekt ‹Stuttgart 21› ist das prominenteste Beispiel.

Noch halten die Verzögerungen beim ‹Flugfeldklinikum› die Transformation des Krankenhausareals nicht auf. Die Planung erfordert ohnehin noch Zeit. Doch die Episode ist symptomatisch für ein gravierenderes Problem, mit dem sich das Planungsteam konfrontiert sieht: die wirtschaftliche Großwetterlage.

Am Tropf der Industrie

Sindelfingen ist eine vermögende Stadt. Der Quell ihres Wohlstands liegt zwischen ›Flugfeld‹ und Innenstadt. Auf einer Fläche von drei Quadratkilometern reihen sich hier die Produktionshallen des Mercedes-Benz-Werks aneinander, grau, hermetisch, riesenhaft. Die einstige Daimler-Motoren-Gesellschaft mit Sitz in Stuttgart-Untertürkheim gründete die Fabrik in Sindelfingen 1915 zur Produktion von Militärflugzeugen. Nach dem Ersten Weltkrieg baute sie sie zum Karosseriewerk um. Heute beschäftigt Mercedes-Benz in Sindelfingen 33.000 Leute, gut zwei Drittel davon in der Produktion. Damit stellt das Werk über die Hälfte der Arbeitsplätze in der Stadt und trägt maßgeblich zur hohen Arbeitsplatzdichte bei.

Die Autohersteller und ihre Zulieferer – allen voran die Weltkonzerne Mercedes-Benz, Bosch und Porsche – bescheren nicht nur Sindelfingen, sondern der ganzen Region Stuttgart seit Jahrzehnten Arbeit und Wohlstand. Doch über dem Autoland brauen sich dunkle Wolken zusammen: Konkurrenz aus Asien und den USA und die geopolitischen Verwerfungen der vergangenen Jahre haben der Autoindustrie zugesetzt, zudem ist das Auto als Statussymbol und Verkehrsmittel der Wahl im Zuge der Klimakrise infrage gestellt, zumindest mittelfristig. In Europa sinken die Verkaufszahlen, der zweitgrößte Absatzmarkt China ist regelrecht eingebrochen, und in den Vereinigten Staaten, wo die deutsche Autoindustrie ein gutes Drittel ihres Umsatzes erzielt, sorgen die Zollandrohungen eines windigen Präsidenten für Verunsicherung. Die Folgen: Sparprogramme und Entlassungen. Knapp 19.000 Stellen sind 2024 deutschlandweit in der Autoindustrie verloren gegangen. Angesichts der Krise geistert in der Region das Schreckensszenario von Arbeitslosigkeit, Armut und Abwanderung herum: Was, wenn Stuttgart das nächste Detroit wird?

Noch gibt es in der Region keine baufälligen Wohnhäuser, leergefegten Strassen und verlassenen Fabriken – im Gegenteil: Viele Unternehmen suchen händeringend nach Fachkräften. Die kommen aber nicht oder verlassen die Gegend wieder. Gewichtige Gründe dafür sind die hohen Lebenshaltungskosten und die Wohnungsknappheit. Viele finden in vernünftiger Distanz zum Arbeitsplatz schlicht keine bezahlbare Wohnung. Dass der Großraum Stuttgart stark verstädtert und die großen Arbeitsplatzgebiete über die Region verteilt sind, macht die Sache nicht einfacher. In Sindelfingen beispielsweise pendelten 2023 mehr als 80 Prozent der Beschäftigten ein und 63 Prozent der arbeitstätigen Sindelfinger Bevölkerung aus. Die Folgen sind volle S-Bahnen – und vor allem volle Straßen, denn in der Region ist das Auto auch verkehrstechnisch das Maß der Dinge.

Rechtzeitig reagieren

Wirtschaftskrise, Fachkräftemangel, Wohnungsmangel, Verkehrsüberlastung: Ihr eigener Erfolg droht die Region allmählich zu erwürgen. Die ›Wirtschaftsförderung Region Stuttgart (WRS)‹ gelangte schon 2016 zur Einsicht, dass man auf die Herausforderungen der Gegenwart entschieden reagieren müsse. Ein vom Verband initiierter und breit abgestützter »Plattformprozess« zur Themenfindung für die IBA’27 bilanzierte: »Die Region Stuttgart ist die erfolgreichste Industrieregion Deutschlands, aber wir stehen vor tiefgreifenden dynamischen Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft, denen wir uns stellen müssen.« Handlungsbedarf ortete man namentlich bei den Themen bezahlbarer Wohnraum, Mobilität, Nachhaltigkeit sowie Verbindung von Wohnen, Arbeit und Freizeit.

Im Memorandum zur IBA’27 ist von einem »präventiven Strukturwandel« die Rede: reagieren, bevor es zu spät ist. Die Bauausstellung soll mittels stadtplanerischer und architektonischer Leuchtturmprojekte Anstösse geben für den Wandel zugunsten einer postfossilen, lebenswerten und produktiven Stadtregion. Mit der künstlerisch-inhaltlichen Leitung dieses Vorhabens hat die WRS 2018 den Zürcher Architekten Andreas Hofer betraut, den Mitgründer des Planungsbüros Archipel und Mitgestalter der Genossenschaften ›Kraftwerk 1‹ und ›Mehr als Wohnen‹. Die Wahl eines Exponenten des Zürcher Genossenschaftskuchens überraschte viele in Stuttgart. Doch sie zeigte, dass die WRS es ernst meinte mit den radikal neuen Ansätzen. Heute zählt Hofers Team rund 20 Köpfe.

Grundstücke oder Investitionsmittel für die Umsetzung eigener Projekte hat die IBA’27 nicht. Vielmehr steht sie den Bauträgern der zurzeit 32 über die Region verstreuten IBA-Projekte bei Bedarf beratend und unterstützend zur Seite, sichert die Qualität von Prozessen und Projekten, vernetzt und kommuniziert. Zwei Jahre vor der großen Ausstellung ist klar, wohin die Reise geht: Vier Fünftel der IBA-Projekte drehen sich um Bauen im Bestand. Weitere große Themen sind Nutzungsmischung und neue Formen urbaner Produktion, zukunftsfähige Wohnformen und Nachbarschaften sowie die Mobilität der Zukunft.

Es scheint viel verlangt von einer Bauausstellung, dass sie einen Supertanker wie die Region Stuttgart in neue Gewässer lenken soll. Andererseits: Würde man in den Amtsstuben einer bürgerlichen Mittelstadt wie Sindelfingen ernsthaft über Clusterwohnen, autoarme Quartiere und Bauteilwiederverwendung nachdenken, wäre da nicht die IBA’27? Vermutlich nicht.

Monokulturen aufbrechen

»Es gab und gibt in Politik und Bevölkerung einzelne Stimmen für einen Verkauf des Areals«, sagt die Sindelfinger Baubürgermeisterin Corinna Clemens. »Doch die Stadt darf ihre Zukunft nicht verhökern. Das Krankenhausareal ist eine unserer wenigen Chancen auf Wachstum innerhalb des Siedlungsgebiets.«

Wir sitzen am langen Sitzungstisch im Rathaus von Sindelfingen, in einem Sichtbetonbau aus der Nachkriegsmoderne am Rand des historischen Stadtkerns. Clemens spricht schnell und routiniert. Von Klimazielen und bezahlbarem Wohnraum, von Beteiligung und sozialem Miteinander im künftigen Stadtquartier. Und von den Bewohnern des ans Spitalareal grenzenden Einfamilienhausquartiers, die Mehrverkehr und Ghettobildung befürchten.

Die verbreitete Vorstellung von Wohnen, das wird im Gespräch klar, beschränkt sich in Sindelfingen mehr oder weniger auf zwei Modelle: Wer kann, leistet sich ein Einfamilien- oder Reihenhaus in einem ausgedehnten Wohnquartier. Wer die Mittel dafür nicht hat, lebt in der »Platte«, sprich: in einer der 1960er- und 1970er-Jahre-Wohnsiedlungen an der Peripherie. Es sind die zwei klassischen Wohnmodelle der autogerechten Stadt, wobei es sich bei beiden um funktionale und soziale Monokulturen handelt.

Dass Wohnungsbau im großen Maßstab auch qualitätsvoll, lebendig und vielfältig sein kann, ist vor diesem Hintergrund schwer zu vermitteln. Wohnraum über Läden, Cafés oder Büroflächen stapeln? Groß-WGs, Familien- und Alterswohnungen in einem Quartier, ja, sogar im selben Haus vermischen? Gemeinschaftliche Dachterrassen statt umzäunte Privatgärten? Für all das fehlen in Sindelfingen die Vorbilder. Umso mehr Mut beweist die Stadt mit dem Großprojekt, auch wenn sie dabei auf den Rückenwind der IBA’27 zählen kann.

Auf den Aufschwung hoffen

Der Startschuss zur Bauausstellung fiel gerade noch rechtzeitig. Im Herbst 2018 riefen Hofer und sein Team zur Einreichung von Projektideen auf. Dass die Covid-19-Pandemie die Welt bald auf den Kopf stellen und die Baukosten und Zinsen in Deutschland sich infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine dramatisch erhöhen würden, konnte damals noch niemand ahnen. Seit 2022 ist die deutsche Bauwirtschaft auf Talfahrt; besonders der Wohnungsbau ist ins Stocken geraten. Nachdem die neue Regierung im Frühjahr 2025 ein Finanzpaket von 500 Milliarden Euro für die Ertüchtigung von Infrastruktur und einen »Bau-Turbo« zur Beschleunigung des Wohnungsbaus angekündigt hat, hofft die Branche nun auf eine Trendwende.

Die Turbulenzen sind auch an der IBA’27 nicht spurlos vorbeigegangen. Einige Projekte verzögern sich oder sind in der Schwebe – nicht nur, aber auch aufgrund der Baukrise. In Sindelfingen gibt man sich trotz Krisenstimmung optimistisch. Die Stadt hofft, dass die wirtschaftliche Lage sich bald stabilisieren wird. Und dass Umbau statt Neubau in naher Zukunft auch wirtschaftlich interessanter wird. Helfen könnte eine höhere CO2-Bepreisung, wie sie beispielsweise für die Zementindustrie geplant ist.

Man wünscht der Stadt, dass ihr Optimismus belohnt wird, nicht nur um ihrer selbst willen. Die Frage nach der Zukunft ausgedienter Spitäler stellt sich bereits heute vielerorts und wird künftig noch drängender werden – in Deutschland, aber auch in der Schweiz und anderswo siehe Hochparterre-Artikelserie ›Operation Spital‹, Hinweis rechts. Zu den Gründen zählen die kurzen Erneuerungszyklen im Spitalbau – Bestand aus den 1950er- bis 1980er-Jahren gilt vielerorts bereits als veraltet – sowie Tendenzen der Zentralisierung und Ambulantisierung im Gesundheitswesen. Erfahrungen und vor allem gute Beispiele im Umgang mit den in ihrer Erscheinung oft sperrigen, in der Regel aber robust gebauten, nutzungsflexiblen und gut erhaltenen Großstrukturen sind dringend gefragt. Gelingt die Transformation, kann das Krankenhausareal Sindelfingen ein Musterbeispiel für diese Zukunftsaufgabe werden.

Die Stadt Sindelfingen ließ keine Zweifel aufkommen: Sie erwartete von den 15 zum städtebaulichen Wettbewerb eingeladenen Teams experimentelle, ja, visionäre Konzepte für die Transformation des örtlichen Krankenhausareals. »Ein neues, lebendiges Quartier mit eigener Identität und zukunftsweisenden Wohn- und Nutzungskonzepten unter Erhalt möglichst vieler charakteristischer Bestandsgebäude soll hier entwickelt werden«, heißt es im Programm. Das Quartier soll klimaneutral sein und Antworten auf Zukunftsfragen liefern, etwa zum Miteinander von Wohnen und Arbeiten oder zur Mobilität. Damit entsprach der Auftrag auch den Zielsetzungen der IBA’27, die den Transformationsprozess begleitet.

Der siegreiche Wettbewerbsentwurf dient als Basis für die Rahmenplanung. Für die Umsetzung beabsichtigt die Stadt, die verschiedenen Baufelder im Baurecht zu vergeben. Quantitative Vorgaben, etwa in Bezug auf die bauliche Dichte, die Gebäudegrössen oder den Nutzungsmix, gab es beim Wettbewerb kaum. Entsprechend groß war der Spielraum für unterschiedliche Lösungsvorschläge. Dass er auch genutzt wurde, zeigt nur schon der Vergleich des Siegerprojekts von Studio Wessendorf mit Grieger Harzer Dvorak Landschaftsarchitekten mit dem zweitrangierten Entwurf von Pool Architekten und Westpol Landschaftsarchitekten.

Zwar ähneln sich die Entwürfe in einigen Kernthemen: Zum einen haben beide Teams eine starke Vorstellung vom Leben »im Wald« entwickelt – naheliegenderweise, macht die inselartige Lage im Stadtwald doch die Besonderheit des Ortes aus. Weiter verorten beide Entwürfe den Ausgangspunkt der Transformation und die spätere Quartiermitte bei den zwei bestehenden Bettenhäusern. Das ist schlüssig, zumal die markanten Scheiben aus den 1960er- respektive 1980er-Jahren bereits heute das bauliche und funktionale Zentrum des Areals bilden.

Die initiale Intervention beider Teams besteht also in der Befreiung der Mitte. Dazu brechen sie die verschachtelten Flachbauten zwischen Bettenhäusern und OP-Trakt ab und legen stattdessen einen Platz an. In die umliegenden Erdgeschosse ziehen publikumsorientierte und öffentliche Nutzungen ein. Beim Siegerentwurf liegt dieser Platz an einer starken »urbanen Achse« längs durchs Quartier. Der zweitplatzierte Entwurf entwickelt von hier aus ein verzweigtes Wegnetz.

So weit, so vergleichbar. Auf konzeptueller Ebene aber unterscheiden sich die beiden Entwürfe grundlegend. Studio Wessendorf und Grieger Harzer Dvorak haben unter dem Titel »Quartier mit Weitblick« ein handfestes städtebauliches Zielbild erarbeitet, sprich: Sie entfernen manche Volumen und fügen punktförmige Auf- und Neubauten hinzu – dichter im Zentrum, lockerer am Rand. Sie formen die »urbane Achse« als gefassten Stadtraum und legen einen grünen »Landschaftsloop« als Anbindung an den Wald rund ums Quartier. Sie verorten Wohnen und Gewerbe, Schulen und Kitas, Sportanlagen und Spielplätze. Die Neubauten seien in Ergänzung zum großmaßstäblichen Bestand bewusst kleinteilig, schreiben die Projektverfasserinnen. So entstünden städtebauliche Vielfalt und eine Öffnung zum Wald. Die Kleinteiligkeit soll zudem die Entwicklung erleichtern: Mit kleinen Baufeldern, so die Überlegung, lassen sich auch kleinere lokale Bauträger oder Baugruppen anlocken.

Das Team von Pool Architekten dagegen hat einen Prozess entworfen. Seine Vision: Die Sindelfinger Lichtung soll Auftaktort und Zentrum des Sindelfinger Stadtwalds werden. Als Gegenpol zum Stadtzentrum bietet sie nebst dem Wohnraum auch »Flächen für Nutzungen, die aus dem Stadtzentrum verdrängt wurden oder dort keinen Platz finden«. Zwar vermitteln Axonometrien und skizzenhafte Perspektiven ein Bild davon, wie diese Lichtung aussehen könnte: nicht wie ein Stadtquartier nach tradierten Vorstellungen, sondern wie ein dezentrales, organisches Konglomerat, das sich der Wald fast einzuverleiben scheint. Doch die Darstellungen sind nicht mehr als Thesen. Die tatsächliche Gestalt des Quartiers wollen die Projektverfasser gemeinsam mit der Öffentlichkeit und der künftigen Nutzerschaft entwickeln. Dazu brauche es »ein schrittweises Vorgehen mit Möglichkeiten zum Austesten, Verwerfen und Weiterentwickeln«. Am Anfang des Transformationsprozesses stehe die Erarbeitung eines Leitbilds. Parallel dazu solle ein »Lichtungskomitee« gegründet werden, das beispielsweise Testnutzungen initiiere, den weiteren Prozess koordiniere und ihn vorantreibe.

Projekt oder Prozess? Diese Frage dürfte sich auch die Jury bei der Vergabe der ersten zwei Ränge gestellt haben. Sie hat sich für das Projekt und damit auch für etablierte Planungsinstrumente entschieden. Das scheint vernünftig, da die Transformation des Krankenhausareals für die Stadt Sindelfingen ohnehin eine Mammutaufgabe ist, für die zudem keine bewährten Rezepte vorliegen. Weshalb also die Komplexität mit einem neuartigen Prozess ohne klaren Ausgang noch zusätzlich hochschrauben?

Zum einen, ließe sich antworten, weil die im Hinblick auf Zusammenleben, Nutzungsvielfalt und neue Wohnformen hoch gesteckten Ziele der Stadt sich im festen Rahmenwerk etablierter Planungsprozesse und baulicher Zielbilder nur schwer erreichen lassen. Ein Prozess nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum, angetrieben von den tatsächlichen Bedürfnissen vor Ort, könnte dagegen Raum für tatsächliche Innovation bieten. Zum anderen könnte sich eine prozessgetriebene Quartierentwicklung – auch wenn sie mehr Anschubenergie und Vorinvestitionen erfordert – als nachhaltiger erweisen, weil sich im neuen Quartier nur das etabliert, was auch tatsächlich gewollt und notwendig ist. Unbelebte Plätze, leere Cafés und serbelndes Kleingewerbe in Neubauquartieren – das alles sind altbekannte Folgen von städtebaulichen Konzepten, die gestalterisch zwar überzeugen mögen, die Nachfrage und die Bedürfnisse vor Ort jedoch verkennen.

So beherzt das Vorhaben, so sehr wünscht man sich von seinen Macherinnen und Machern den Mut, auch in Sachen Planungsprozesse und -instrumente Neues zu wagen. Denn wenn sich auf dem Krankenhausareal ein langfristig vielfältiges und lebenswertes Quartier entwickeln soll, ist ein kluger Prozess unter Einbindung der richtigen Akteure zum richtigen Zeitpunkt ohnehin unabdingbar. Die große Herausforderung wird nun sein, diesen mit den gängigen Planungsabläufen in Einklang zu bringen.

Der künftige Quartiersplatz, von Westen her gesehen. (Visualisierung: Studio Wessendorf )

Vogelperspektive des siegreichen Entwurfs. (Grafik: Studio Wessendorf )

Konversion Sindelfinger Krankenhausareal, städtebaulicher und freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb mit Präqualifikation, 2023–2024

Auslobung:

Stadt Sindelfingen, in Kooperation mit der Internationalen Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart GmbH, Stuttgart

Wettbewerbsbetreuung und Vorprüfung:

Sanwaldstraub Architekten, Gerlingen

-

- Rang:

Studio Wessendorf, Berlin, mit Grieger Harzer Dvorak Landschaftsarchitekten, Berlin

- Rang:

-

- Rang:

Pool Architekten Genossenschaft, Zürich, mit Westpol Landschaftsarchitekten, Basel; Zirkular, Basel; Forward Planung und Forschung, Berlin, und Claudia Nitsche

- Rang:

-

- Rang:

Studio Komaba, Zürich, mit Toponauten, Freising, und Zirkuaer

- Rang:

Weitere Teilnehmende:

- AC Planergruppe, Itzehoe, mit SML Architektur, Hamburg

- ATP Berlin Planungs GmbH, Berlin, mit Ensphere GmbH, Hamburg

- BeL Sozietät für Architektur, Köln, mit Uta Gehrhardt – Büro für Landschaftsarchitektur, München

- Caspar, Köln, mit Mahl Gebhard Konzepte, München

- Michał Gałuszka mit Michal Stangel und Agnieszka Białas, Gliwice

- ISSS Research Architecture Urbanism, Berlin, mit Topo*Grafik Paysagistes, Marseille

- JUHU! Architekten, Braunschweig, mit Studiofutura – Basta Smerghetto Veronese, Berlin

- Schwabmayer Architekten, Stuttgart, mit Sichtfeld Landschaftsarchitektur, Frankfurt am Main

- Sinning Architekten, Darmstadt, mit Planstatt Senner, Überlingen

- Studio2020 Matzat Henkel, Berlin, mit SAL Landschaftsarchitektur, Münster

Fachjury*

- Dr. Corinna Clemens, Baubürgermeisterin Stadt Sindelfingen

- Dea Ecker, Architektin, Heidelberg; Gestaltungsbeirätin Stadt Sindelfingen

- Patrick Gmür, Architekt, Zürich

- Andreas Hofer, Architekt, Intendant IBA’27

- Prof. Dr. Iva Kovacic, Architektin, Wien

- Prof. Dita Leyh, Architektin und Stadtplanerin, Stuttgart; Gestaltungsbeirätin Stadt Sindelfingen

- Wolfgang Riehle, Architekt und Stadtplaner, Reutlingen

- Dr. Eckart Rosenberger, Architekt und Stadtplaner, Fellbach

- Prof. Dr. Christina Simon-Philipp, Architektin und Stadtplanerin, Stuttgart

- Elke Ukas, Landschaftsarchitektin, Karlsruhe

Sachjury*

- Dr. Bernd Vöhringer, Oberbürgermeister Stadt Sindelfingen

- Walter Arnold, Fraktion CDU

- Maike Stahl, Fraktion CDU

- Uli Hensinger, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

- Sabine Kober, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

- Ulrich Röhm, Fraktion Freie Wähler

- Sabine Duffner, Fraktion SPD

- Dr. Andreas Beyer, Fraktion FDP

- Andreas Schaab, Fraktion AfD

*nicht aufgeführt: Ersatz und Beraterinnen ohne Stimmrecht